在移动互联网高速发展的今天,各类应用软件的下载渠道日趋多元化,但其中暗藏的违规内容传播风险也愈发凸显。近期调查发现,部分以网络文学阅读为名的应用程序通过非正规渠道传播,以隐蔽方式向未成年人推送、暴力等不良内容,形成了一条从软件分发到用户诱导的灰色产业链。

这些披着"免费小说阅读"外衣的应用程序,主要通过三类渠道渗透市场:一是利用社交媒体群组、弹窗广告等途径发布"点击即看全本""无删减版"等诱导性链接;二是通过游戏社区、短视频平台嵌入伪装成攻略资源的下载入口;三是借助第三方应用商店审核漏洞上架,其应用名称和图标往往与正规阅读软件高度相似,例如将"追书神器"篡改为"追书神噐"等。

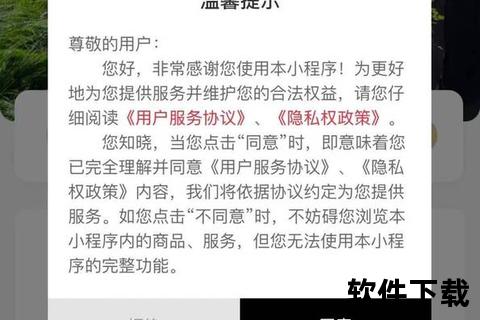

下载流程呈现出明显的诱导性特征:用户点击广告后首先进入临时网页,需完成"分享三个微信群"或"观看30秒广告"才能获取下载包。安装过程中,系统会要求开放通讯录、相册、定位等12项以上权限,部分应用甚至捆绑安装其他工具类软件。

这类应用的内容库包含大量经过伪装的违规作品,常见手法包括:将情节嵌入玄幻、校园题材,使用"双修""秘境探险"等隐喻性标题;暴力内容则通过任务系统进行包装,如设置"完成10次杀戮场景阅读可解锁新章节"的成就体系。调查显示,21.25%的未成年人在使用手机时遭遇过此类信息,其中初中男生接触频率最高。

其运营模式构建了多重诱导闭环:

1. 经济激励体系:采用"阅读时长兑换金币"机制,未成年人日均阅读3小时可获得约5元虚拟币,但提现需绑定成年人支付账户。

2. 社交裂变设计:每邀请一位新用户可解锁特殊章节,分享敏感内容到社交平台可获得双倍积分。

3. 算法推荐陷阱:基于初期选择的正常小说类型,逐步推送掺杂违规内容的相关作品,实现内容渗透的渐进性。

在深圳某中学的抽样调查中,安装此类应用的学生设备存在以下安全隐患:

更值得警惕的是,部分应用与平台形成利益同盟。用户积累的阅读积分可1:100兑换,形成从内容消费到网络的转化链条。2024年某地警方破获的案件显示,这类灰色产业月流水可达2000万元。

当前治理面临三重矛盾:技术层面,违规内容采用图片化、拼音替代等反屏蔽手段;法律层面,现有《未成年人网络保护条例》对隐蔽传播行为缺乏细化处罚条款;监管层面,应用商店对第三方开发者的资质审核存在明显漏洞。

建议构建多维防护体系:

1. 技术过滤升级:研发基于深度学习的语义识别系统,建立网络文学敏感词动态词库

2. 渠道源头治理:对应用商店实行"二次上架审查制度",强制要求阅读类应用接入未成年人模式

3. 家庭教育介入:推广"亲子共读"数字平台,将优质内容以任务形式嵌入家庭互动场景

某网络平台2024年试点推出的"青少年内容防火墙"系统显示,结合AI识别与人工审核的双重机制,可使违规内容拦截效率提升63%,用户举报量下降41%。这印证了技术干预的有效性。

未来网络文学市场的健康发展,需要建立分级阅读体系与创作者认证机制。参考影视行业经验,可对网络文学创作者实施"持证上岗"制度,通过区块链技术实现作品创作、修改、传播的全流程存证。同时鼓励设立"清朗创作基金",对优质现实题材作品给予流量和资金扶持。

在这场隐秘战线的较量中,既需要监管利剑的持续出鞘,也呼唤社会各界的协同参与。只有当技术防护、法律规制、家庭教育形成合力,才能真正构筑起保护未成年人网络空间的立体防线。